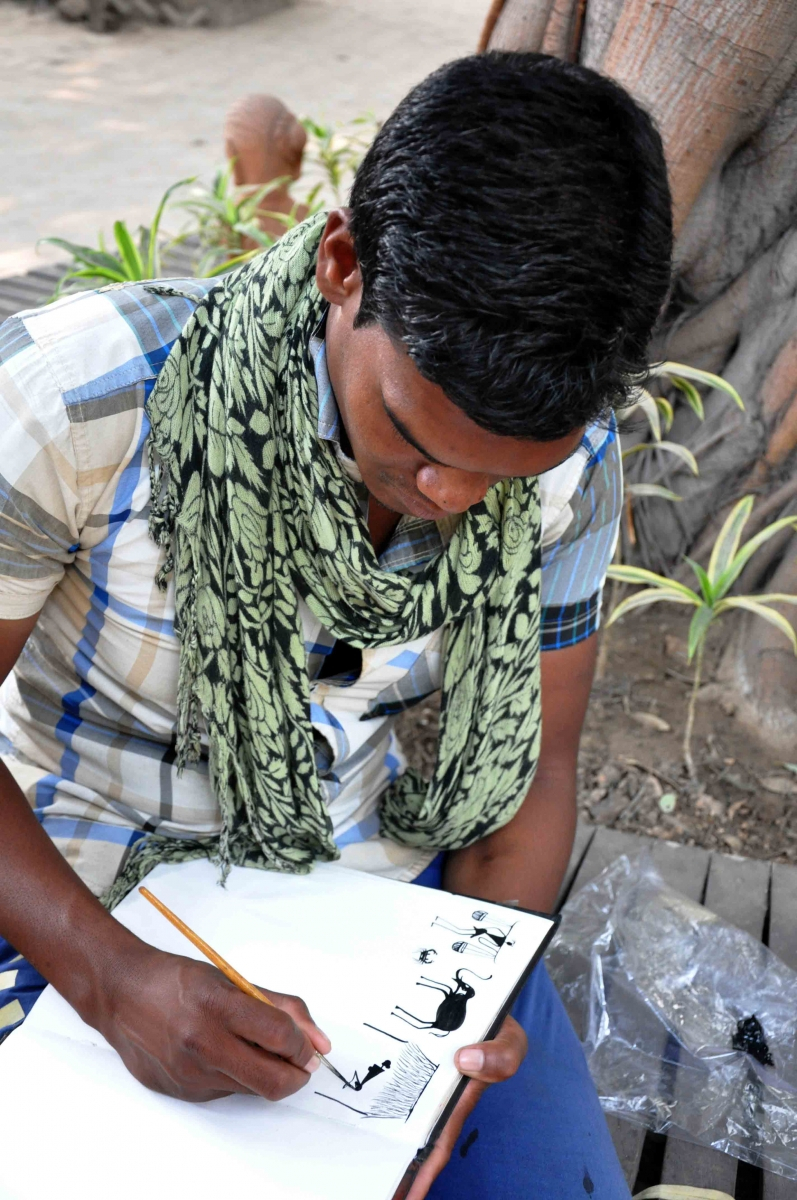

आदिवासी चित्रकार मेहरु मुरिया से मुश्ताक खान की उनकी चित्रकारी के बारे में बातचीत, नवम्बर २०१४

मेहरु कहते हैं, "मैं बस्तर के मसौरा गांव का रहनेवाला हूँ। यह गांव रायपुर से विशाखापटनम जाने वाले हाइवे पर स्थित है, जो रायपुर से आने वालों के लिए कोंडागांव से लगभग ६ किलो मीटर पहले पड़ता है। मसौरा एक बड़ा गांव है जिसकी आबादी २०,००० से अधिक है। यहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल, एक छोटी डिस्पेंसरी और स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र भी है।"

"मेरा जन्म १५ अप्रेल १९८७ को हुआ और मेरे गांव में बिजली मेरे जन्म से पहले आ चुकी थी। हम मुरिया आदिवासी हैं, मेरे पिता विश्राम नेताम का एक छोटा सा खेत है और वे पूरी तरह खेती पर आश्रित हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः धान और मक्का की खेती होती है पर उड़द और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त कोदो (एक प्रकार का स्थानीय चावल ) और हिरवा दाल की भी खेती की जाती है, यह सब केवल अपने परिवार उपयोग के लिए उगाया जाता है जाता है। हमारे यहाँ कांदा बहुत उगाया जाता है। आदिवासी इसे बहुत उगाते और भूनकर खाते हैं। कांदा भी कई प्रकार के होते हैं, आलू कांदा जमीन के अंदर उगता है, लाट कांदा जमीन के ऊपर फलता है। पीता कांदा एक जंगली कांदा है इसका स्वाद कड़वा होता है पर यह कई बीमारियों में फायदा करता है। इसे दवाई के तौर पर खाया जाता है। तरगरिया कांदा जंगल में जमीन के नीचे उगता है। कुलिया कांदा जंगल में जमीन के नीचे उगता है पर इसे खाने से तेज़ नशा चढ़ता है, इसे भालू बड़े चाव से खाता है। भैंसा कांदा खेत में उगाया भी जाता है और जंगल में भी पाया जाता है, यह २० किलोग्राम तक का हो जाता है, यह खाने में स्वादिष्ट होता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है।"

"मेरी माँ सुकड़ी बाई और पिताजी दौनों के परिवार इसी गांव रहने थे। मेरा बड़ा भाई सावंत मुरिया अभी लगभग ३० वर्ष है और खेती साथ-साथ राजमिस्त्री का काम भी कर लेता है। वह किसी भी प्रकार का कलाकारी का काम नहीं करता परन्तु मेरी बहन पूनम जो पांचवी कक्षा तक पढ़ी है, तूम्बे पर गर्म चाकू की सहायता से बहुत सुन्दर चित्रकारी करती है। उसकी शादी पलारी गांव में धन्नू मंडावी से हुई है।"

"मुरिया आदिवासियों में यह आम परम्परा थी कि कुछ शौक़ीन लोग अपने स्वयं के प्रयोग के लिए लकड़ी की छड़ी, दरवाजे एवं पानी तथा लांदा (चावल से बनाया गया नशीला पेय) रखने के लिए लौकी या तूम्बा के सूखे खोल पर गर्म चाकू से चित्रकारी करके उसे सजाते थे। वे गांव के घोटुल में, सामूहिक नृत्य में बजाये जाने वाले लकड़ी से बने वाद्य ढूंढरा पर भी चित्रकारी से बहुत अधिक सजावट करते थे। यह परम्परा आज भी जीवित है। मेरे दादा दुकासा तेकाम भी लकड़ी पर गर्म चाकू से सुन्दर चित्रकारी करते थे, मैंने उनके पास ऐसी एक सुन्दर छड़ी देखी थी।"

"मेरे गांव में एक बहुत पुरानी गुड़ी है जिसके खम्बे और चौखटें लकड़ी के बने हैं जिनपर बहुत सुन्दर नक्काशी का काम किया गया है। इस गांव के लोग जुलाई माह में गोंचा पर्व मनाते हैं, इस अवसर पर प्रति वर्ष, कुंवर गढ़िन माता के लिए लकड़ी का रथ बनाया जाता है। इसे १०-१५ लोग मिलकर बनाते हैं और इस पर भी बहुत नक्काशी की जाती है। इसी प्रकार मुरिया लोग अपने घर अथवा गांव की गुढी के लिए आंगा, डोली, गुटाल, कांटा कुर्सी, विमन आदि भी बनाते हैं। परन्तु यह सब गुप्तरूप से छिपकर बनाया जाता है। किसी बच्चे अथवा बाहरी व्यक्ति को वहां नहीं आने देते। पूरा बन जाने पर जात्रा के समय इन्हें गांव के लोगों के सामने लाया जाता है। यह सब मुरिया आदिवासी स्वयं बनाते हैं, किसी बढ़ई से नहीं बनवाते।"

मेहरु मुरिया कहते हैं, "स्वयं मेरे घर में और मेरे चाचा के घर में लकड़ी की बनी नक्काशीदार माता डोली और ढोकरी देव की कांटा कुर्सी है और कुछ पीतल की मूर्तियां भी हैं। मेरे गांव में लगभग १०-१२ माता डोलियां हैं और चंडार जाति के एक परिवार में एक विमन भी है, सभी पर सुन्दर नक्काशी की गयी है।"

वे बताते हैं उनके गांव में लकड़ी की मूर्तियां बनाने और लकड़ी पर नक्काशी की बहुत पुरानी परम्परा है। उनके मामा बहुत अच्छी मूर्तियां बनते थे। गांव के कुछ मुरिया अब भी लकड़ी की सुन्दर मूर्तियां बनाते हैं।

इनके गांव में कुछ लोहार परिवार भी रहते हैं जो कृषि उपकरण आदि बनाते हैं, वे विवाह एवं मृत्यु संस्कारों में काम आने वाले सामान्य दिए भी बनाते हैं परन्तु अलंकृत दिए बनाने की कला वे नहीं जानते। इस गाँव में एक भी घड़वा धातु शिल्पी नहीं है, लोग पीतल की मूर्तियां कोण्डागांव से बनवाकर लाते हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ एक गांडा (चंडार) जाति का बुनकर भी रहता था जो गांव के लिए कपड़े बुनता था, कुछ समय पहले वह मर गया, अब कोई बुनकर यहाँ नहीं बचा।

वे कहते हैं, "जब मैं १०-१२ साल का था तब तक हमारे गांव में घोटुल था परन्तु बाद में वह ख़त्म हो गया। जैसे-जैसे मुरिया आदिवासियों के बच्चे स्कूल जाने लगे, वैसे-वैसे घोटुल बंद होते चले गए।"

वे बताते हैं अब तो उनके गांव में पक्के मकान बन रहे हैं परन्तु ७-८ साल पहले तक कच्ची मिट्टी के मकान बनते थे जिनपर गोबर-मिटटी की लिपाई के बाद सफ़ेद छुई मिटटी से लिपाई की जाती थी। दीवारों पर ऊपर और नीचे गेरू के घोल से बार्डर बनाए जाते थे। सफ़ेद वाले भाग में हाथ की उँगलियों से आड़ी-तिरछी रेखाओं से सजावट करते थे। गांव में यह परंपरा है कि वार्षिक मढ़ई के समय राउत जाति की स्त्रियां गांव के सभी लोगों के घरों के मुख्य दरवाजे के दौनों ओर चावल के आंटे से फूल, चिड़िया, मोर, हाथी आदि चित्र बना देते हैं। इसके बदले घर मालिक उन्हें कुछ अनाज दान स्वरुप देते हैं।

मेहरु कहते हैं उनके पिता अनपढ़ थे, "पर उन्होंने हम दौनों भाइयों को स्कूल में भर्ती कराया, पर मेरी बहन को स्कूल नहीं भेजा। मैंने १२वीं कक्षा पास की। मेरे एक टीचर थे रिज़वी साहब, वे थे तो साइंस टीचर पर चित्रकला में उनकी बहुत रूचि थी। वे बच्चों को रंगीन स्केच पेन देते और चित्रकला प्रतियोगिता कराते। मेहरु इन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता था, उसकी रूचि देखकर रिज़वी साहब ने इन्हे बहुत प्रोत्साहित किया। रिज़वी साहब के एक मित्र सुशील कोंडागांव में रहकर आदिवासी कला का व्यापार करते थे, वे आदिवासियों से चित्र बनवाकर उन्हें बेचते थे। गर्मी की छुट्टियों में रिज़वी साहब ने मेहरु को उन्ही के पास कोंडागांव भेज दिया। सुशील ने मेहरु को समझाया की बस्तर के आदिवासी मूर्तियां बनाते है पर चित्र नहीं बनाते जबकि अन्य स्थानों के आदिवासी चित्र अधिक बनाते है और वे बिकते भी बहुत हैं, इसलिए तुम यदि चित्र बनाओगे तो अधिक फायदे में रहोगे। तब मेरे मन में आया कि में चित्र बनाऊंगा। सुशील ने मुझे आदिवासी चित्रकला की कुछ पुस्तकें दिखाईं पर वे मुझे कुछ पसंद नहीं आईं।"

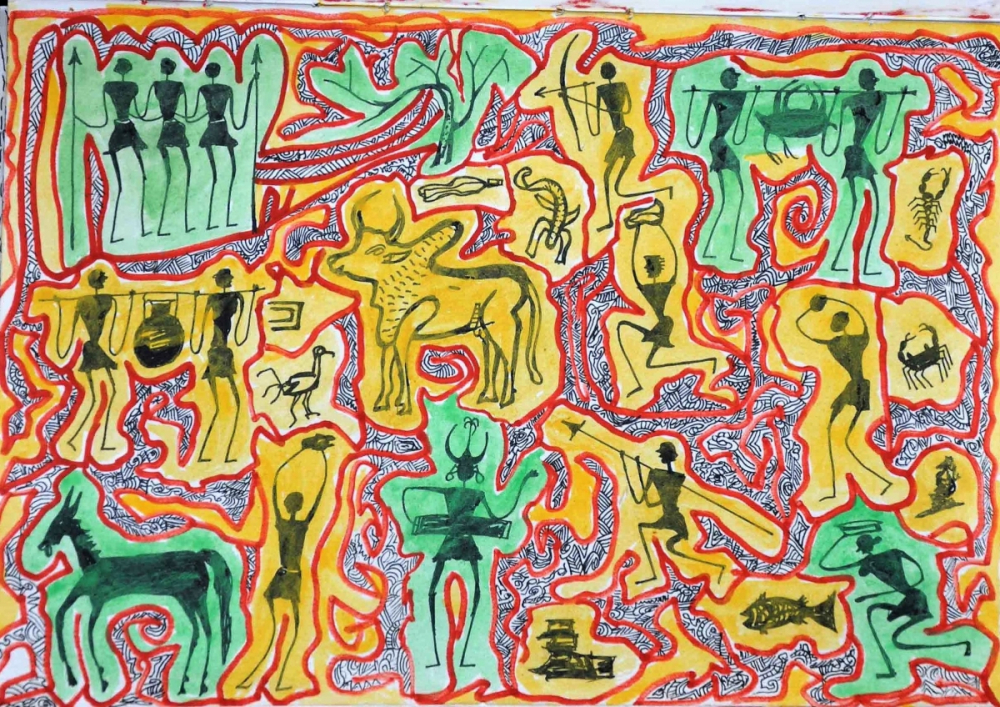

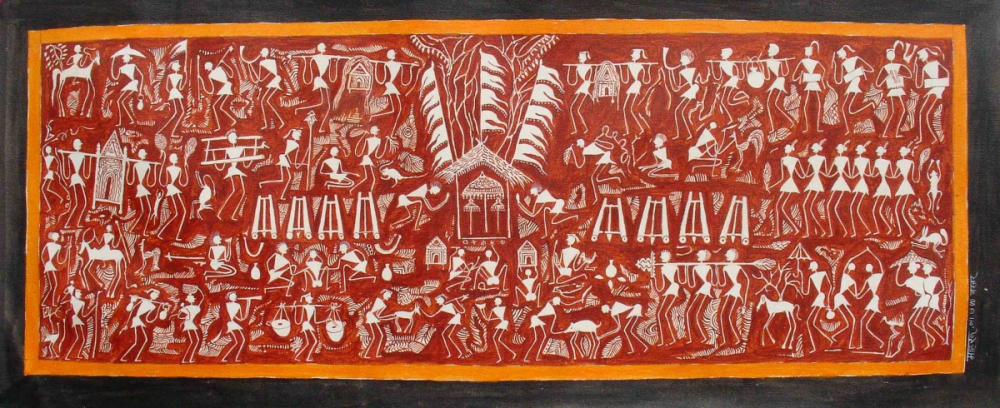

चित्रकार मेहरु मुरिया द्वारा सन २००४ में रंगीन स्केच पेन से कागज पर बनाया गया चित्र

"मैंने कॉपी के कागज पर काले रंग से कुछ चित्र बनाये, वे सुशील को बहुत पसंद आए: यह बात सन २००४ की है, तब मैं ११वीं कक्षा में पढता था। सुशील ने मुझे कुछ चित्र बनाकर देने को कहा, मैंने ड्राइंग शीट पर कच्ची हल्दी के पीले और काली स्याही के रंग से चित्र बनाए इनमे आदिवासियों को जंगली भैंसे का शिकार करते दर्शाया गया था। सुशील ने ५० रुपए प्रति चित्र के हिसाब से वे सभी चित्र खरीद लिए। सुशील को मेरी चित्रण शैली पसंद आ गई, उसने और चित्र बनाने का ऑर्डर दिया। मैं एक साल तक उसके लिए चित्र बनता रहा, इस बीच मेरे चित्रों की कीमत ५० रूपए से बढ़कर २०० रूपए तक हो गयी। में एक महीने में १०० चित्र बना लेता था। सुशील मेरे बनाए चित्र विदेशों में बेचता था, एक बार उसने बताया था कि मेरे चित्र जापान में बिक रहे हैं। उस समय एक अन्य मुरिया युवक सगराम मरकाम भी चित्र बना रहा था, उसके भी कुछ चित्र बिके पर वह कभी-कभी चित्र बनाता था। "

"सन २००५–०६ में मेरी पढाई पूरी हो गयी और में अधिक समय चित्र बनाने में देने लगा। सुशील ३-४ महीने बाद आकर सारे चित्र खरीद ले जाता था। इस बीच मुझे पता लगा कि जगदलपुर का एक व्यापारी अनिल लुंकड आदिवासी कला का व्यापर करता है। मैंने सोचा उससे मिलता हूँ, क्या पता वह मेरे चित्र खरीदे। जब में उसके पास गया तब मेरे पास ५० चित्र थे, उसे सब पसंद आये उसने उन्हें तुरंत खरीद लिया। उसने पूछा चित्र बनाना किससे सीखा मैंने कहा अपने मन से बनता हूँ, यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ।"

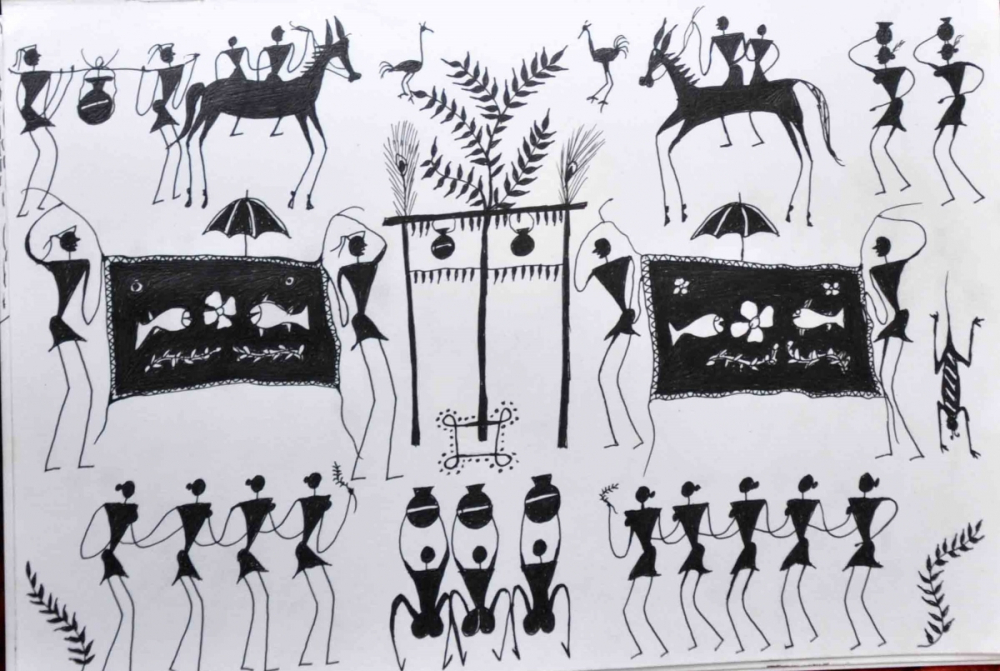

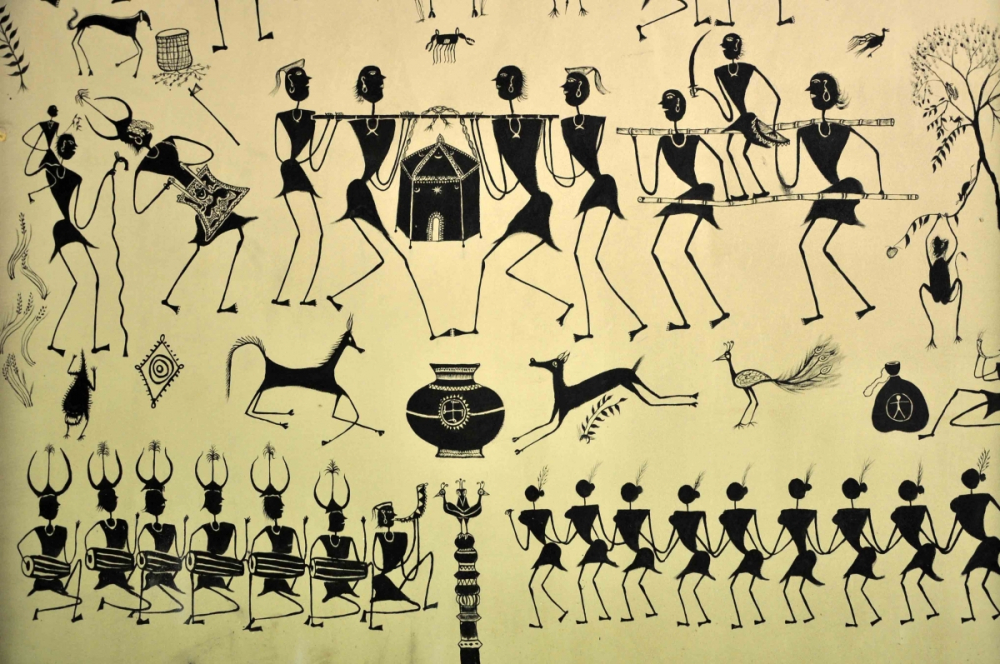

चित्रकार मेहरु मुरिया द्वारा सन २००६ में काली स्याही से कागज पर बनाया गया चित्र

"अनिल लुंकड ने मुझे ५०० सफ़ेद ग्रीटिंग कार्ड साइज के कागज दिए और काला रंग दिया और कहा की एक महीने में इन्हे बना लाओ। मैं पूरे ५०० तो नहीं बना पाया पर जितने भी बनाए वे सभी उसने खरीद लिए। अब उसने मुझे कैनवस पर चित्र बनाने के लिए कहा। उसने मुझे कैनवस, रंग और ब्रश खरीदकर दिए। इससे पहले में ब्रश इस्तेमाल नहीं करता था। मैं ब्रश के स्थान पर साल वृक्ष की लकड़ी की छाल की महीन तीली से चित्रांकन करता था। ब्रश से काम करना मुझे पसंद आया क्योंकि इसमें रंग अधिक आता था जिससे रंग भरना आसान था और काम जल्दी हो जाता था जबकि तीली में रंग कम आता था और काम देरी से होता था। मैंने चित्र बनाने के लिए कभी भी पहले पेन्सिल से रेखांकन नहीं किया और आज भी कोई रफ रेखांकन नहीं करता, डायरेक्ट चित्र बनता हूँ।"

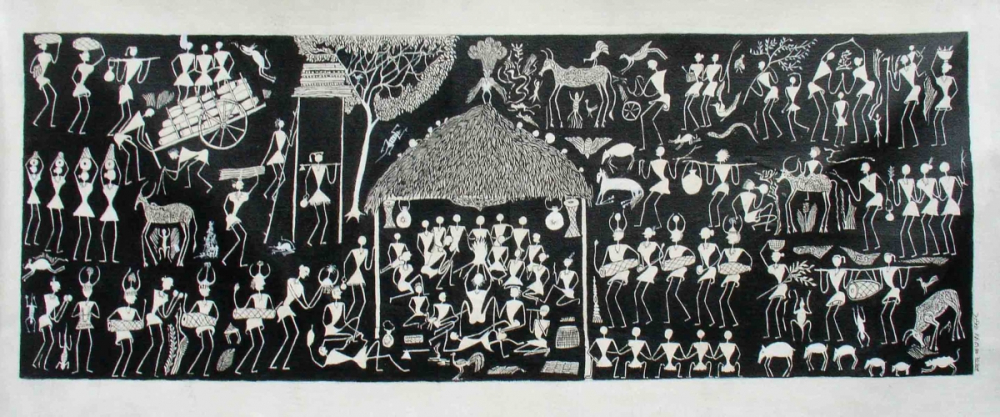

चित्रकार मेहरु मुरिया द्वारा सन २००९ में एक्रेलिक रंग से केनवास पर बनाया गया चित्र

"शुरू में कैनवास पर चित्र बनाने में मुझे परेशानी हुई, मेरे पास कोई बोर्ड या फ्रेम तो था नहीं, कैनवास को जमीन पर बिछाकर चित्र बनता था। कैनवास की सतह ऊबड़ -खाबड़ लगती थी ब्रश चलाना कठिन होता था, पर धीरे-धीरे अभ्यास हो गया। कैनवास पर जो चित्र बनाये उनके विषय थे जात्रा, मुरिया शादी, शिकार, जगार, दशहरा, खेती-किसानी, आदिवासी नृत्य, माड़िया नाच, घोटुल, सामूहिक भोज, गांव का जीवन। इनमे भी घोटुल मेरा प्रिय विषय था।"

"अनिल लुंकड ने मुझे बहुत सिखाया: वह कहता था, कैनवास पर डायरेक्ट पीले और काले रंग से चित्रांकन करो, और चित्रों में केवल आदिवासी संस्कृति से संबंधित चीजे बनाओ, कोई बाहरी चीज मत बनाओ कोई बाहरी प्रभाव मत आने दो। उसने मुझे बस्तर की कला की कुछ पुरानी पुस्तकें दिखाई जिनमें लकड़ी, पत्थर और धातु की बनी पुरानी मूर्तियों के चित्र थे। वह कहता था देखो तुम्हारे पुरखों ने कैसी सुन्दर कला बनाई थी, तुम भी ऐसा ही सीखो, वैसा ही बनाओ। मैंने लगभग पांच वर्ष लगातार लुंकड के लिए चित्र बनाए। वह कैनवास चित्र के माप के अनुसार ६०० से १००० रूपए तक कीमत देता था।"

चित्रकार मेहरु मुरिया द्वारा सन २००९ में एक्रेलिक रंग से केनवास पर बनाया गया चित्र

"इस बीच में नारायणपुर, गढ़बेंगाल के चित्रकार बेलगूर मुरिया, किड़ी छेपड़ा के सोनाधर लोहार, और कोंडागांव के घड़वा मूर्तिकार जयदेव बघेल से मिल चुका था। वहीं मैंने पहली बार बेलगूर के बनाये चित्र देखे और उन्ही से मुझे पता लगा कि आदिवासी कला में सरकार पुरस्कार भी देती है।"

"इन्ही दिनों अलग छत्तीसगढ़ राज्य बन गया और शबरी नाम की एक संस्था बनी जो आदिवासी कलाकारों सामान खरीदकर बेचती है। उन्ही के एक कार्यक्रम में सन २००९ में, मैं पहली बार बस्तर से बाहर कलकत्ता गया। वहां मेरे बनाये चित्र बहुत पसंद किये गए।"

"कलकत्ता से वापस आने पर एक घड़वा दोस्त ने बताया कि जगदलपुर में ट्राइफेड संस्था का ऑफिस है जहाँ आदिवासी कला की खरीदारी होती है। मैं वहां कैनवास पेंटिंग लेकर गया, उस समय वहां मिश्रा जी ऑफिसर थे। उन्हें मेरे बनाये चित्र बहुत ही पसंद आए, उन्होंने पूछा यह कौनसी कला है, मैं चुप रहा, तब उन्होंने कहा तुम कौन आदिवासी हो, मैंने कहा मुरिया। इस पर वे बोले तब तो तेरे बनाये चित्रों को मुरिया चित्र कहेंगे और इस प्रकार मेरे बनाए चित्र में मुरिया पेंटिंग के नाम से चल पड़े। मिश्रा जी ने मेरे चित्रों के फोटो दिल्ली के बड़े ऑफिस भिजवाए और वहां से मंजूरी आने पर तीन रूपए प्रति वर्ग इंच की दर के हिसाब से ८००० रूपए में मेरे छः चित्र खरीद लिए। यह बात सन २०१० की है। उसी साल यह चित्र मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलेरी में ट्राइफेड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 'अदिचित्र ' में मुरिया चित्र शैली पेंटिंग्स के नाम से प्रदर्शित किये गए और कैटलॉग में भी छापे गए। वहां मेरे बनाए चित्रों ने अनेक लोगों का ध्यान खींचा, सारे चित्र बिक गए। ट्राइफेड के बड़े ऑफिसरों ने मिश्रा जी मिश्रा जी को श्रेय दिया कि उन्होंने एक नई आदिवासी चित्र परम्परा को बढ़ावा दिया। अब ट्राइफेड ने मुझसे कहा कि तुम अपने सारे चित्र हमें दो किसी और को देने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार मैंने सन २०११ से सुशील अनिल लुंकड को चित्र बेचना बंद कर दिया और केवल ट्राइफेड को ही बेचने लगा। आजतक ट्राइफेड को लगभग ५०० से अधिक चित्र बेच चुका हूँ, इससे हर महीने लगभग १०,००० से २५,००० रूपए तक की आमदनी हो जाती है।"

"सन २०१० मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, मेरे बनाए चित्रों को नई पहचान मिली और बस्तर से बाहर की दुनिया में मुझे और मेरे काम को लोग जानने लगे। सन २०१२ में मुझे क्राफ्ट म्यूजियम, नई दिल्ली से बुलावा आया, वहां मुझे दीवारों पर चित्रकारी करनी थी। दीवार पर चित्र बनाना मेरे लिए नया नहीं था। मैंने एक बार जगदलपुर में अनिल लुंकड की दुकान की बाहरी दीवार पर चित्रकारी की थी। जिसके बाद वहां के नमन बस्तर होटल की दीवरों पर चित्रकारी करने का मुझे आर्डर मिला था।"

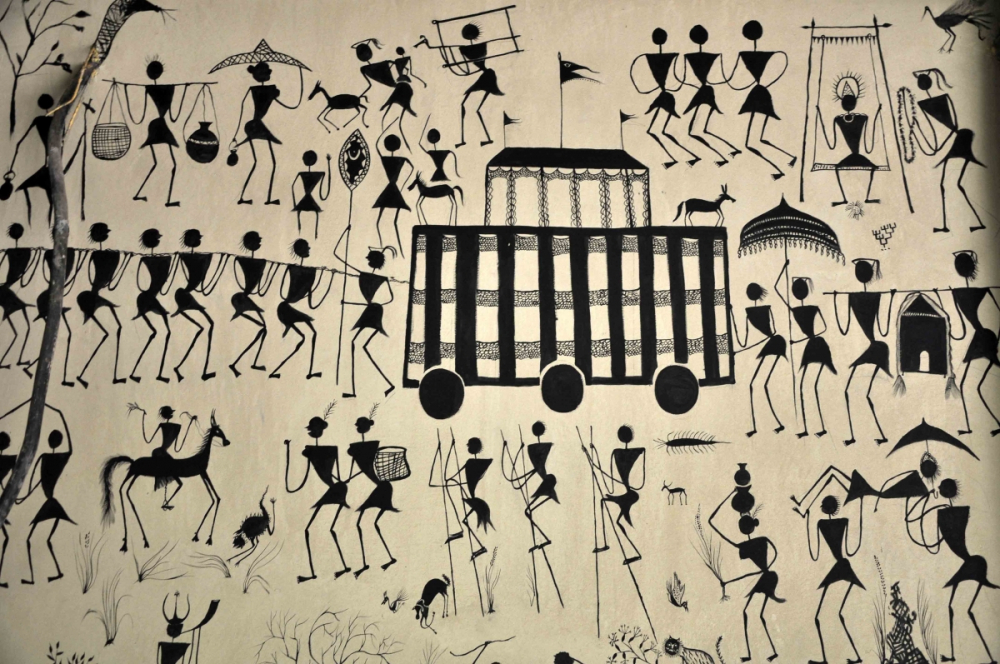

चित्रकार मेहरु मुरिया द्वारा सन २०१४ में एक्रेलिक रंग से दीवार पर बनाया गया चित्र

"क्राफ्ट म्यूजियम, नई दिल्ली की बाहरी दीवारों पर मैंने काले रंग से बड़े-बड़े चित् बनाए। यहाँ मैंने बस्तर आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जीवन की विभिन्न के पहलुओं जैसे पूजा अनुष्ठान, देव-धामी, मड़ई, विवाह, नृत्य, शिकार, आंगा, डोली, बैरख, विमन, गुटाल, कोल्हा, छात्र, कलश एवं कृषि कर्म अदि विषयों पर चित्र बनाए। यहाँ रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे और देशी-विदेशी लोग आते थे और मुझे चित्र बनाते देखते थे। वहां मैं अपने साथअपने गांव के एक लड़के विनोद मुरिया को भी ले गया था, वह भी चित्रकारी करता था। मुझे वहां जो मान-सम्मान मिला वह में कभी भूल नहीं सकता। लोग आदिवासी कलाकारों की कितनी इज्जत करते हैं मुझे पहली बार पता लगा। यहाँ मैंने महाराष्ट्र के वर्ली आदिवासियों और ओडिशा के पटचित्रकारों के बनाए चित्र देखे उनका चित्र बनाने का ढंग देखा, इससे मुझे बहुत उत्साह मिला। यहाँ म्यूजियम की अन्य दीवारों पर देश के अन्य कई आदिवासी चित्रकारों के बनाए चित्र हैं जिन पर उनके नाम पते और फोन नंबर लिखे हैं, मेरे बनाए चित्र के साथ मेरा भी नाम पता लिखवाया गया। जिसका फायदा मुझे आगे मिला।"

"अक्टूबर सन २०१४ में मुझे गुजरात के बड़ोदरा के पास स्थित उत्तरायण नामक म्यूजियम से बुलावा आया। इस म्यूजियम से सम्बन्धित लोगों ने मेरा काम क्राफ्ट्स म्यूजियम में देखा था, वहीँ से इन्हें मेरा नाम-पता मिला था। मैं उत्तरायण में डेढ़ महीने से अधिक समय तक रहा और वहां एक कमरे की चारों दीवारों पर काले रंग से चित्र बनाये। मैंने वहां बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव से संबंधित विषयों का चित्रांकन किया। इस अवसर पर होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से संयोजित किया। अब तक मेरे चित्रों में सफाई और सुघड़ता आ गई थी। आदिवासी जीवन की विभिन्न गतिविधियों को में बड़ी बारीकी से चित्रित करने लगा था। लोग मुझसे पूछते थे मैं काला रंग ही क्यों इस्तेमाल करता हूँ, मैंने यह चित्रण शैली कैसे विकसित की, क्या मेरे गांव सभी मुरिया ऐसे ही चित्र बनाते हैं?"

चित्रकार मेहरु मुरिया द्वारा सन २०१४ में एक्रेलिक रंग से दीवार पर बनाया गया चित्र

मेहरु मुरिया कहते हैं, "शुरू में मुझे रंगों के बारे में अधिक पता नहीं था, पेन में भरी जाने वाली काली स्याही और कच्ची हल्दी को कूटकर निकला गया पीला रंग लेकर चित्र बनता था। मैंने अपने गांव में होने वाली शादियों में देखा था कि जब दूल्हा-दुल्हिन को हल्दी लगते थे तो कपड़ों पर भी हल्दी का पीला चढ़ जाता था। मैंने सोचा इसका रंग कागज पर भी लगाकर देखता हूँ, और यह काम कर गया। कुछ समय बाद कोंडागांव की 'साथी' संस्था के भूपेश तिवारी ने मुझे बताया कि यदि में हल्दी के रंग में खाने का गोंद मिलाऊ तो रंग भी पक्का हो जायेगा और उसमें चमक भी आ जायेगी। मैंने इसके बाद हल्दी के रंग में खाने का गोंद मिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने गेरू मिट्टी में गोंद मिलाकर भूरा रंग तैयार किया और उसे भी चित्रों में प्रयोग किया। गेरू मिट्टी गांव में आसानी से मिल जाती थी, पर यह रंग मैंने थोड़े ही दिनों प्रयोग किया। मेरा मन तो काले और पीले रंग में ही रमता था इसलिए उन्ही से काम करता रहा। सन २००७ के बाद जब मैंने जगदलपुर के अनिल लुंकड के लिए चित्र बनाना शुरू किया तब उसने मुझे पहली बार एक्रेलिक रंग और ब्रश दिए। तब मैंने लकड़ी की तीली के बजाय ब्रश से रंग भरना शुरू किया। अब मैं कैनवास पर ऐक्रेलिक रंगो और ब्रश से चित्रकारी कर रहा था।"

वे कहते हैं, "काला रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांव की देवगुडियों में जो देवी-देवताओं की पुरानी मूर्तियां हैं वे काली दिखती हैं, इसलिए मैंने भी उनकी काली आकृतियां बनानी शुरू कर दीं। बचपन में सभी बच्चे कोयले से लकीरें खींचकर लिखते और खेलते थे। चित्र बनाने के लिए मुझे सफ़ेद कागज पर कोयले जैसा काला रंग ठीक लगा। अभी भी में केवल काला, पीला, सफ़ेद और गेरू रंग काम में लता हूँ।"

"क्योंकि एक्रेलिक कलर कभी-कभी कोंडागांव या जगदलपुर में नहीं मिल पाते, इसलिए बीच-बीच में मैंने जेल पेन और फैब्रिक कलर का भी उपयोग किया था। अनिल लुंकड और सुशील दौनों ने ही मुझे उनके प्रयोग के लिए मना किया, वे कहते फैब्रिक कलर की परत भी मोटी बनती है और यह चमकता भी बहुत है। अनिल लुंकड ने मुझे ऑइल पेंट प्रयोग करने के लिए भी कहा था, पर वह सूखता देर में था और उनसे काम करने में मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। मुझे एक्रेलिक रंग ही पसंद हैं उन्ही से में चित्र बनता हूँ।"

"मैंने बस्तर के अन्य चित्रकारों जैसे बेलगूर मुरिया के बनाये चित्र देखे हैं, वे बिंदी-बिंदी लगाकर चित्र बनाते हैं। इनके आलावा चित्रकूट गांव के चिरका राम धुर्वा, छोटे डोंगर गांव के मुकेश पुजारी हल्बा, कोंडागांव के अनिल नेताम, चिलपुटी गांव के महेश विश्वकर्मा, मसौरा गांव के सागरम मरकाम और उलेचंद माली आदि के बनाये चित्र देखे हैं। मैंने दक्षिण बस्तर में रहनेवाले धुर्वा आदिवासियों के बनाये चित्र और माड़िया आदिवासियों के मृतक स्तम्भों पर बने रंग बिरंगे चित्र भी देखे हैं। सच कहूँ तो उनमें बने रंग-रंग के जानवर और आदमी मुझे बहुत अच्छे लगे। एक-दो चित्रों में मैने भी वैसे रंगीन जानवर बनाए थे, परन्तु मेरे एक चित्रकार मित्र विवेक गोबरे ने मुझे समझाया कि तुम किसी की नक़ल मत करो, अपनी शैली पर जमे रहो वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हालाँकि मेरा मन दूसरे कलाकारों के बनाये चित्र देखकर उनकी नक़ल करने को बहुत करता है, पर अब मैं किसी की नक़ल नहीं करता। अब मैं अपनी चित्र बनाने की शैली को लेकर बहुत सचेत होगया हूँ।"

चित्रकार मेहरु मुरिया द्वारा सन २०१४ में एक्रेलिक रंग से दीवार पर बनाया गया चित्र

मेहरु कहते हैं, "मुझे लगता है मेरी अपनी चित्र शैली के विकास में बस्तर के लोहारों द्वारा बनाई मानव और पशु-पक्षी मूर्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। कोंडागांव में जहाँ मैं पीतल की मूर्तियां बनाने का काम सीख रहा था उस स्थान पर लोहारों द्वारा बनाई जालियां लगी थीं। इन जालियों में भागती-दौड़ती, नृत्य करती मानव और पशु-पक्षी आकृतियां बनी थीं। बाहर चमकती धूप की रौशनी के विपरीत लोहे की बनी यह काली ठोस आकृतियां और उनकी परछाइयां मुझे बहुत अच्छी लगतीं थीं। वे जैसे मेरे मन में बस गईं थीं। मैंने जानबूझकर उनकी नक़ल करने की कोशिश नहीं की पर वे अनायास ही मेरे बनाये चित्रों में आ गयी होंगी। यह सही है कि मेरी बनाई आकृतियां, बस्तर के लोहारों द्वारा बनाई मूर्तियों से बहुत मेल खाती हैं। मैं आकृतियों के विवरण नहीं बनाता सीधी सपाट छायाओं जैसा बनाता हूँ। अब यही मेरी पहचान बन गयी है। चित्र बनाने से पहले सोचता हूँ किस विषय पर चित्र बनाना है। विषय के मुख्य चरित्र, कार्य या गतिविधि को बीच में बनता हूँ, बाकी सब चीजों को चारों ओर फैला देता हूँ। बस्तर का आदिवासी जीवन और संस्कृति ही मेरे प्रिय विषय हैं। मुझे चलती फिरती, गतिशील आकृतियां अच्छी लगती हैं। चित्र अच्छा बना है या नहीं ये मुझे पता चल जाता है। मेरे गांव के अनेक मुरिया मुझसे चित्र बनाना सीख रहे हैं और मेरी शैली का विस्तार हो रहा है।"

This content has been created as part of a project commissioned by the Directorate of Culture and Archaeology, Government of Chhattisgarh, to document the cultural and natural heritage of the state of Chhattisgarh.