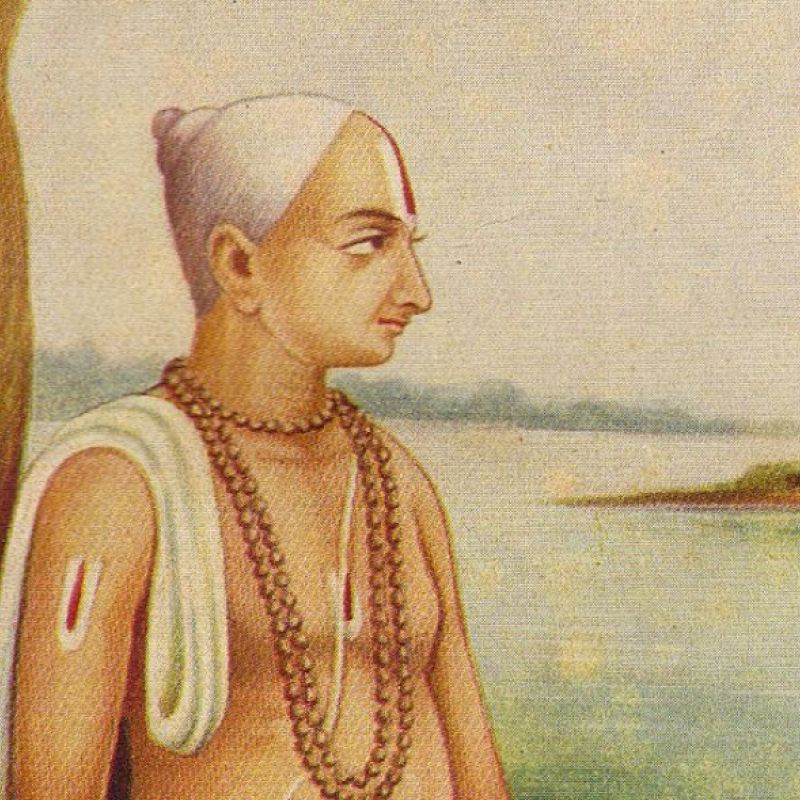

संस्कृत की समूची ज्ञान-परम्परा से सम्पूर्ण हिन्दी जगत को परिचित व निमज्जित कराने के कारण तुलसीदास न केवल तत्कालीन जनमानस में लोकप्रिय रहे वरन् हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी प्रेरणा बन गये। इस लेख में सहपीडिया की कोशिश तुलसीदास के साहित्य की सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डालने की है। (Photo Courtesy: Mohan, 1949 [Public domain])

आज रोज़ पैदा होते साहित्यकारों के युग में किसी मध्यकालीन कवि पर बात करना वैसा ही है, जैसे अपने घर के किसी बड़े-बुज़ुर्ग या पूर्वज का स्मरण। आज के विस्मरण के दौर में तुलसी, रहीम, जायसी, कबीर पर बात करना ख़ुद की ख़ुद से पहचान कराने जैसा है क्योंकि जीवन की विविधवर्णी जटिलताओं के मध्य उन्होंने बाहर की घटनाओं और अन्तर के अनुभवों को मिलाकर जो साहित्य रचा, वह आज ही नहीं सदियों तक मानव समाज को रास्ता दिखाता रहेगा।

तुलसी की अत्यन्त लोकप्रिय व आत्मीय रचना विनयपत्रिका ऐसे साहित्य का उदाहरण है, जिसका प्रत्येक शब्द एक ऐसे कवि से हमारी पहचान कराता है, जो अपने निजी सुख-दुख को कल्पना में ही सही अपने आराध्य से कह तो लेता है। (Courtesy: bazaar art [Public domain])

तुलसी की अत्यन्त लोकप्रिय व आत्मीय रचना विनयपत्रिका ऐसे ही साहित्य का उदाहरण है, जिसका प्रत्येक शब्द एक ऐसे कवि से हमारी पहचान कराता है, जो अपने निजी सुख-दुख को कल्पना में ही सही अपने आराध्य से कह तो लेता है। ईश्वरानुराग की रसात्मकता यदि भक्ति है तो तमाम मानवीय भावनाओं की भाँति इसके पीछे भी मानवीय प्रेमलिप्सा व मनुष्य के भावनात्मक असुरक्षा बोध को दूर करने का भाव है। मसलन -

तू दयालु दीन हौं,

तू दानि हौं भिखारी।

हौं प्रसिद्ध पातकी,

तू पापपुंज हारी।।

नाथ तू अनाथ को

अनाथ कौन मो सो।

मो समान आरत

न आरति हर तो सो।।i

भावार्थ: -

आराध्य के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित तुलसी अपने प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे देव! यदि आप दीनों पर दया करने वाले हैं तो मैं दीन हूँ यदि आप दानी हैं तो मैं याचक हूँ यदि आप पाप समूहों का नाश करने वाले हैं तो मैं अत्यंत पापी हूँ यदि आप अनाथों के नाथ दीनानाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है यदि आप सब के दुःखों को दूर करने वाले हैं तो मेरे समान दूसरा कोई दुखी भी नहीं है।

स्पष्ट है रामचरितमानस का सबल प्रणेता अपनी मानव सुलभ दुर्बलता के क्षणों में भी स्वयं को राम जैसे उन्नत आदर्श के सामने रखता है और उन्हें न केवल अपना आराध्य मानता है बल्कि सारे मानवीय सम्बन्ध उन्हीं से जोड़ता है-

सखा न, सुसेवक न, सुतिय न, प्रभु आप

माय-बाप तुही साँचो तुलसी कहत।।ii

(भावार्थ: तुलसी अपने समस्त सांसारिक संबंधों (सखा, सेवक, स्त्री आदि) को छोड़ कर अपना सबसे बड़ा संबंधी (परम हितैषी), अपने आराध्य प्रभु श्री राम को ही मानते हैं।)

जीवन के आड़े-तिरछे रास्तों में जिसका साथ देने वाला कोई न हो, जिसने दरिद्रता के दंश का बड़ी प्रगाढ़ता से अनुभव किया हो, भक्ति उसकी जीवन-साधना की कितनी गाढ़ी कमाई रही होगी। एक ऐसी कमाई जिसके माध्यम से वह विषम सामाजिक परिस्थितियों से पार पाना चाहता है। ईर्ष्या, द्वेष और रोष से दूरी बनाते हुये भक्ति में व्याप्त उदारता, त्याग व प्रेम में मन रमाना चाहता है। इस सन्दर्भ में डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है कि - ‘‘तुलसी की भक्ति उन सबकी सम्पत्ति है, जिनके पास अपनी और कोई सम्पत्ति नहीं है। यह भक्ति उनकी सम्पत्ति है, जिन्हें राम में आस्था है और उन लोगों की सम्पत्ति भी है, जिनकी आस्था का केन्द्रबिन्दु मानव ही है।’’iii

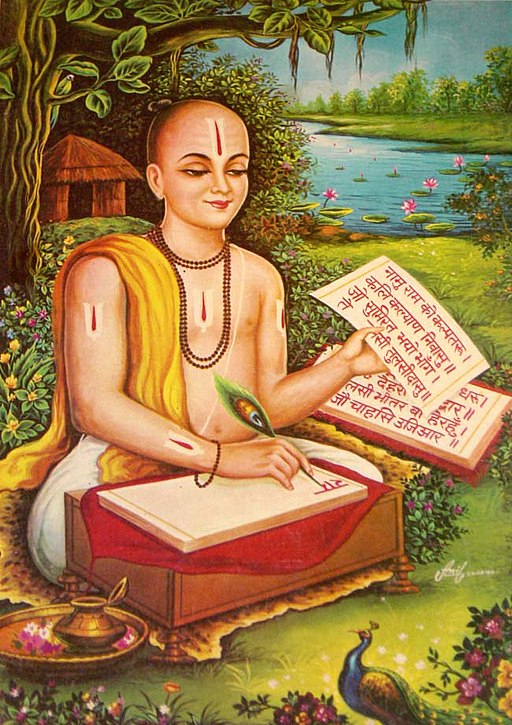

तुलसी अपने समस्त सांसारिक संबंधों (सखा, सेवक, स्त्री आदि) को छोड़ कर अपना सबसे बड़ा संबंधी (परम हितैषी), अपने आराध्य प्रभु श्री राम को ही मानते हैं। (Courtesy: Indian Post - stamp more than 60 years old [Public domain])

वस्तुतः भक्ति और काव्य दोनों ही राग साधनायें हैं, दोनों के केन्द्र में मनुष्य के सुख-दुख आदि भाव हैं, कहीं इनका उन्नत रूपान्तरण है तो कहीं इन्हें निवारित करने की आकांक्षा, लेकिन ये दोनों मनुष्य को उस उदात्त भूमि तक ले जाती हैं, जहाँ मानव और मानव में भेद नहीं रह जाता। उसके सुख-दुःख का साधारणीकरण हो जाता है, स्वार्थ-परार्थ में परिणत हो जाता है और काम राम में। दीनता महत् की खोज में बदल जाती है और जीवन भर समाज से यंत्रणा पाया व्यक्ति सामाजिक हित चिन्तक के रूप में सामने आता है।iv क्योंकि -

कीरति भनिति भूति भलि सोई।

सुरसरि सम सब कहँ हित होई।।v

(भावार्थ: यश, काव्य और वैभव वही शोभनीय है जो पतित पावनि गंगा के समान सबका कल्याण करने वाला हो।)

यह कवि की सामाजिकता का निदर्शन नहीं तो और क्या है कि वह उसी यश, काव्य और वैभव को श्रेष्ठ मानता है, जो सबके लिए हितकारी हो। वरना ‘कामादिदोषरहित मानस’ में निजी स्वार्थ के लिए स्थान होता भी कहाँ है। भक्ति तुलसी के व्यक्तित्व का प्रधान अंग भले ही हो लेकिन उसकी परिणति तो लोक-कल्याण में ही है। ‘निज कवित्त’ से दूर ‘कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो’vi (कवि जानना चाहता है कि वह सांसारिक प्रपंचों एवं निजी जीवन की व्यस्तताओं से मुक्त होकर कब संतों जैसा निश्छल, सरल एवं परोपकारी जीवन जी सकेगा) कहकर सन्त स्वभाव गहने की कामना, अत्याचारी शासकों के प्रति आक्रोश, झूठे संन्यासियों के पाखण्ड पर प्रहार और समय-समय पर आत्मालोचन की प्रखरता - ‘तुलसी गोसाइँ भयो भोड़ें दिन भूलि गयो’vii (तुलसी गोसाईं बन कर, अर्थात् एक बड़े के धार्मिक पद को पाकर अपने बुरे या संघर्ष के दिनों को भूल गया!) का यह भाव उनमें इसी सामाजिक चिन्तन से आता है।

अन्त में तुलसी साहित्य की सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुये बरबस पं. रामनरेश त्रिपाठी के उस उद्धरण की याद आ जाती है, जहाँ वे कहते हैं कि - ‘‘तुलसी का संस्कृत के सैकड़ों ग्रन्थों के लाखों श्लोकों पर एकमात्र सम्राट की तरह अधिकार था। वे जिसे जहाँ चाहते थे, वहाँ नियुक्त कर देते थे।’’viii अर्थात् संस्कृत की समूची ज्ञान-परम्परा से सम्पूर्ण हिन्दी जगत को परिचित व निमज्जित कराने के कारण तुलसीदास न केवल तत्कालीन जनमानस में लोकप्रिय रहे वरन् हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी प्रेरणा बन गये।

इसलिए तुलसी साहित्य से बिछड़ना अपनी जड़ों से कटना है, इसमें हिन्दी, संस्कृत, ब्रज, अवधी के साथ भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जाने कितनी झलकें एक साथ संगुफित हैं। अस्तु हम कह सकते हैं कि जब तक विश्व में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का मान रहेगा तब तक तुलसी की प्रासंगिकता अक्षुण्ण रहेगी।

स्रोत:-

-

तुलसीदास. 1999. विनयपत्रिका, हरितोषिणी टीका सहित, छठवाँ संस्करण. संपादक: वियोगी हरि, नई दिल्ली: सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन.

-

तुलसीदास. 2065 संवत्. रामचरित मानस, सत्रहवाँ संस्करण. गोरखपुर: गीता प्रेस.

-

तुलसीदास. 2068 संवत्. हनुमानबाहुक, इक्यासीवाँ संस्करण. गोरखपुर: गीता प्रेस.

-

त्रिपाठी, राम नरेश. 1951. तुलसीदास और उनका काव्य. दिल्ली: राजपाल एंड संस.

-

मेघ, रमेश कुंतल. 1973. तुलसी आधुनिक वातायन. दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन.

-

शर्मा, राम विलास. 2001. भारतीय सौदंर्यबोध और तुलसीदास, पहला संस्करण. नई दिल्ली: साहित्य अकादमी.

प्रस्तुत लेख लेखिका की स्वतंत्र टिप्पणी है।

Notes

i विनयपत्रिका, पद सं.-72.

ii वही, पद सं.-256.

iii रामविलास शर्मा, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास (नई दिल्ली: साहित्य अकादेमी, 2001), पृ. 441.

iv डॉ. रमेश कुन्तल मेघ कहते हैं - ‘‘तुलसी - जिन्हें न भोग मिला, न प्रेम, न योग; जो कर्म-योग की ही साधना करते रहे तथा एक भद्दे समाज में यन्त्रणायें सहते रहे।’’ 1973: पृ. 7.

v रामचरित मानस, बालकाण्ड, दोहा-13/9.

vi विनयपत्रिका, पद सं.-172.

vii हनुमानबाहुक, पद सं.-40.

viii 1951: पृ. 291.